Buscas en Roma a Roma, ¡oh, peregrino!,

y en Roma misma a Roma no la hallas:

cadáver son las que ostentó murallas,

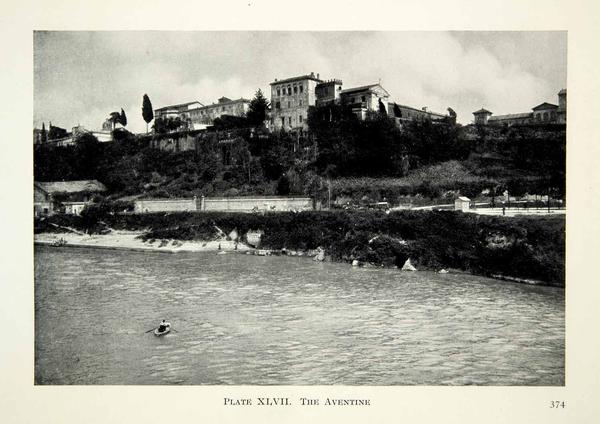

y tumba de sí propio el Aventino.

Yace donde reinaba el Palatino;

y limadas del tiempo, las medallas

más se muestran destrozo a las batallas

de las edades que blasón latino.

Sólo el Tibre quedó, cuya corriente,

si ciudad la regó, ya sepultura

la llora con funesto son doliente.

¡Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura,

huyó lo que era firme, y solamente

lo fugitivo permanece y dura.

Retrato de momia de El Fayum, Egipto, siglo I a. C. – siglo I

Retrato de momia de El Fayum, Egipto, siglo I a. C. – siglo I